Qu’est-ce qu’une infection invasive à méningocoque ?

Les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez qui peuvent se transmettre par voie aérienne ou par la salive lors d’un contact proche ou prolongé.

Le plus souvent, les méningocoques n’entrainent pas de maladies particulières. Mais dans certains cas, ils peuvent provoquer des infections très graves comme les méningites ou les septicémies (infection généralisée de l’organisme) à l’origine de lourdes séquelles (surdité, retard mental, amputation d’un membre…) et de décès dans 10 à 12% des cas.

Plusieurs types de méningocoques circulent en France : B, C, W, Y. Les infections invasives à méningocoque sont en augmentation depuis 2022 et touchent principalement les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes (560 cas en 2023, 615 cas en 2024).

Visionnez la vidéo témoignage de Théo Curin :

- Les symptômes les plus fréquemment décrits associent de la fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, des nausées ou vomissements, une intolérance aux bruits ou à la lumière.

- Ces symptômes peuvent évoluer vers trois formes graves, potentiellement mortelles :

- une bactériémie (présence de bactérie pathogène dans le sang) ;

- une méningite (inflammation des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière) ;

- la forme la plus grave est la bactériémie à méningocoque caractérisée par un purpura extensif : le purpura fulminans (taches rouges ou violacées sur le corps ne s'effaçant pas à la vitropression, associées à une altération de l’état général et une fièvre élevée mal tolérée).

- Les méningocoques se transmettent par les gouttelettes projetées dans l’air (sécrétions rhino-pharyngées) ou par la salive. Leur transmission est strictement interhumaine, notamment en milieu familial ou en conditions de vie en collectivité, et nécessite un contact proche (en face à face à moins d’un mètre) et prolongé (plus d’une heure). Ils ne survivent pas dans le milieu extérieur.

Lors de la survenue d’un cas d’IIM, on estime qu’il y a un risque de transmission pour les personnes ayant été exposées directement et de manière prolongée aux sécrétions rhino-pharyngées du cas dans les dix jours ayant précédé la survenue de l’IIM.

Si vous présentez ce type de symptômes, et au moindre doute, il faut contacter en urgence le 15 qui vous décrira la conduite à tenir.

La vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir les infections invasives à méningocoques.

Il existe plusieurs types de méningocoques. Les plus fréquents en France sont les méningocoques de groupe B, C, W et Y.

Les vaccins contre les infections invasives à méningocoque B, C, W et Y sont sûrs, simples (2 ou 3 injections suffisent selon le vaccin) et protègent dès le plus jeune âge contre les méningites et septicémies, aux graves complications.

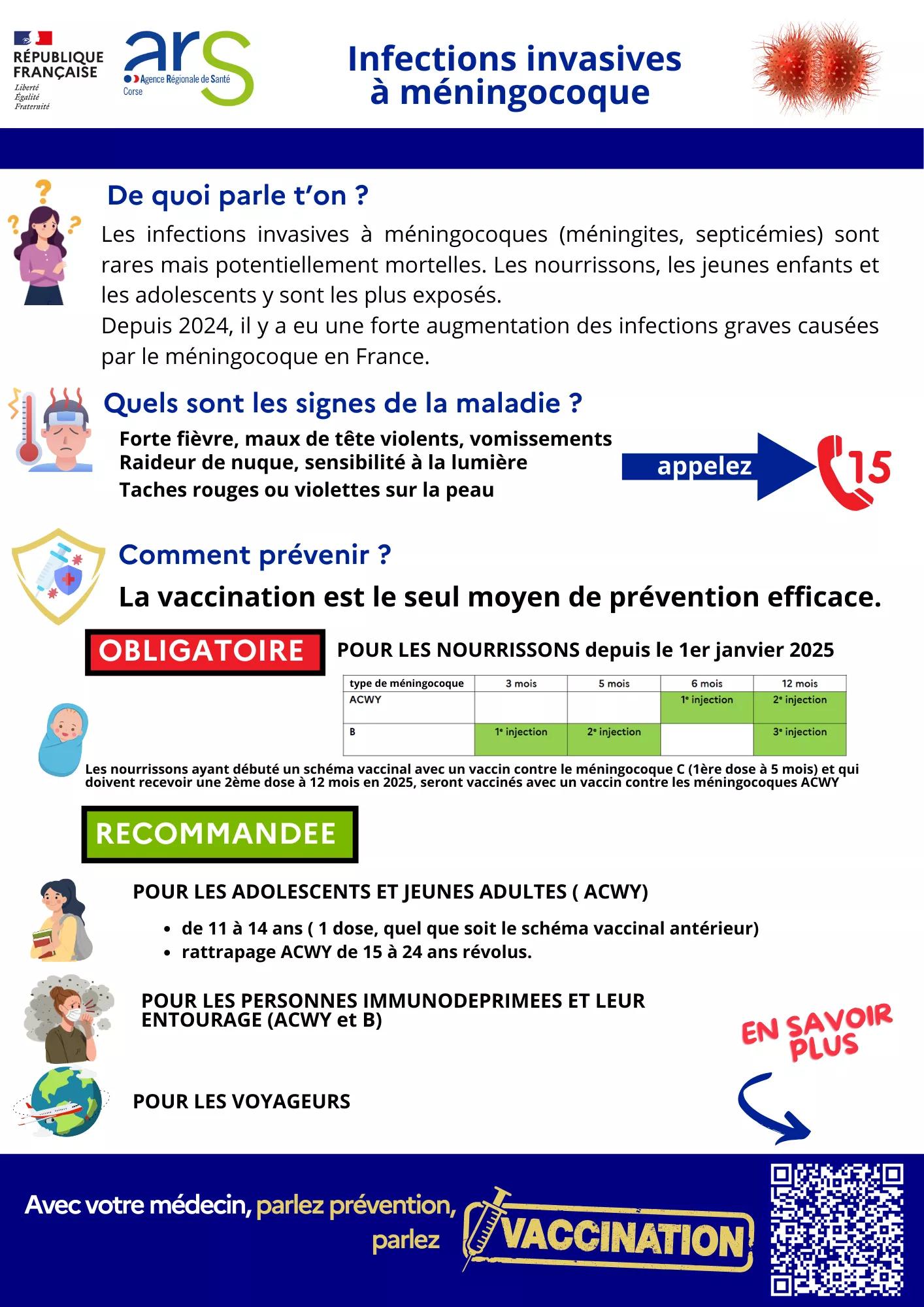

Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination contre les infections à méningocoques ACWY et B devient obligatoire pour les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans. La vaccination contre le méningocoque C, déjà obligatoire, sera remplacée par celle contre les méningocoques ACWY, tandis que la vaccination contre le méningocoque B, jusqu’ici fortement recommandée, devient également obligatoire.

Cette évolution des obligations vaccinales fait suite aux recommandations de la Haute Autorité de santé et au décret du 5 juillet 2024 relatif à l’obligation vaccinale contre les méningocoques de type B et ACWY. Elle figure dans la mise à jour du nouveau calendrier vaccinal. Cette nouvelle obligation vise à mieux protéger les nourrissons contre ces infections graves, en réponse à une recrudescence préoccupante observée ces dernières années.

Dans le contexte de recrudescence des infections invasives à méningocoque, les recommandations vaccinales ont été renforcées en particulier vis-à-vis des adolescents et des jeunes adultes :

- La vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée chez tous les adolescents âgés de 11 à 14 ans.

- Dans le cadre d’un rattrapage vaccinal, la vaccination contre le méningocoque ACWY et la vaccination contre le méningocoque B sont également recommandées entre 15 et 24 ans révolus.

- Un rattrapage vaccinal transitoire pour les méningocoques B et ACWY est recommandé pour les enfants de 2 à 4 ans révolus (5ème anniversaire).

La vaccination contre ACWY est recommandée chez les adolescents âgés de 11 à 14 ans et sera notamment déployée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination au collège lancée à la rentrée scolaire 2025, combinée à celle contres les papillomavirus (HPV).

Pour rappel, depuis le 2 avril 2025, la vaccination contre le méningocoque B est prise en charge dans toutes les régions et pour tous les 15-24 ans (65 % par l’assurance maladie, 35 % par les complémentaires santé).

Tout signalement de cas suspect d’IIM est une urgence et doit être réalisé dans les plus brefs délais. Dans cette situation, le pôle de veille et sécurité sanitaire de l’ARS identifie les contacts du cas et peut proposer pour les personnes contact à risque :

Une antibioprophylaxie (prise d’antibiotique pour des personnes non malades en prévention) le plus rapidement possible (au maximum 10 jours après le dernier contact avec le cas), en lien avec le médecin traitant ou le médecin de garde.

Elle a pour objectif d’éradiquer le portage de la souche virulente et de prévenir sa diffusion en population générale en réduisant le risque de cas secondaires.

Elle est proposée à tous les contacts à risque, quel que soit leur statut vaccinal.

Une vaccination spécifique selon le sérogroupe identifié peut également être proposée aux sujets contact appartenant à la même communauté/collectivité s'ils se retrouvent de façon régulière et répétée dans l’entourage proche du cas.

Les IIM sont à signaler sans délai à l’Agence régionale de santé (ARS), au point focal régional puis à notifier au moyen de la fiche Cerfa disponible sur le site de Santé publique France : Liste des maladies à déclaration obligatoire (santepubliquefrance.fr)